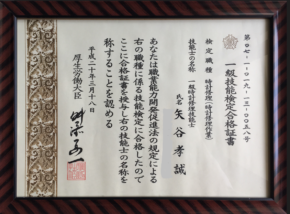

時計修理・技術

アトリエKOSCI 工具紹介

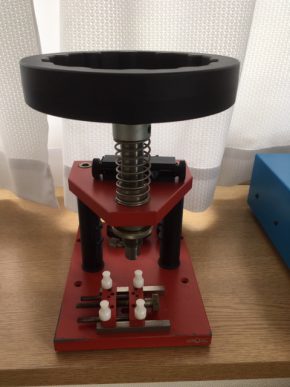

タガネとポンス台

時計修理の様々な場面で活躍する工具です。

例えば、天真やピン等を抜いたり入れたり、パーツを取り付ける際に使います。

時計用旋盤

直径8mmのチャックに材料を装着し回転させて、そこにバイトという刃物を当てて材料を切削する工具です。

天真や歯車等、様々なパーツを製作する事が出来ますし、不具合のあるパーツを調整する時に使う事もあります。

旋盤用コレットチャック

時計用旋盤に取り付けて材料を固定するための直径8mmのチャックです。穴のサイズは直径0.2mmから6.0mm位まであります。

一番上の大きなものはフェイスプレートと言って、板状のものを固定でき偏心させて回転する事も出来ます。

旋盤用スライドレスト・ミーリングアタッチメント・テイルストック

時計用旋盤に取り付けて使います。

刃物を精密に操作する事ができ、様々なパーツを製作する事が出来ます。

裏蓋開閉器

時計のスクリュー式の裏蓋を開け閉めする工具です。

裏蓋は、緩んできてはもちろんいけないですが、固く締め過ぎるのも良くありません。

防水試験機

時計の防水性が維持されているかどうかを検査する工具です。

この試験機は20気圧までの防水性を検査できます。

磁気抜き器

時計のパーツは強度のある炭素鋼(スチール)で作られているものが多く、磁気が入る場合があります。

磁気が入ると時計の精度に関わりますので、この工具で磁気を抜きます。

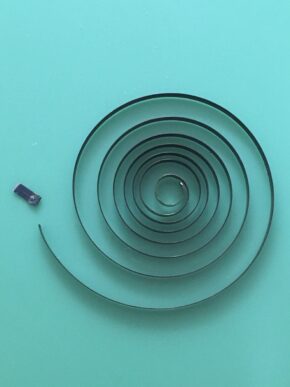

ゼンマイ巻き器

ゼンマイを交換する際に交換用ゼンマイを巻き、セットするための工具です。

右巻き用と左巻き用があり、レディースの小さい時計から懐中時計のような大きなサイズのゼンマイまで、この工具で様々なゼンマイに対応できます。

このゼンマイを入れる作業は、慎重に行わないと一瞬でゼンマイが飛び出してしまうので注意が必要です。

時計用ボール盤

主に、ドリルを装着し穴をあける時に使います。

時計用旋盤の直径8mmのコレットチャックにドリルを装着して使うところが、一般のボール盤とは違います。

直径1mm以下の小さな穴あけにも精度を出せます。

歩度測定器

機械式時計の精度を測定する器具。

ムーブメントだけの状態でも測定できますし、時計ケースに入った状態でも、ベルトが着いた状態でも測定できます。

歩度というのは、測定時の精度を日差に換算した数値のことで、単位は秒/日になります。

穴石調整器

時計の歯車の軸をホゾと言いますが、そのホゾが入る穴は赤いルビーの穴石が使われています。

その穴石の位置を微妙に調整するのがこの工具です。

回す部分の1目盛は1/100mmになっており、だいたいその位の単位で調整します。

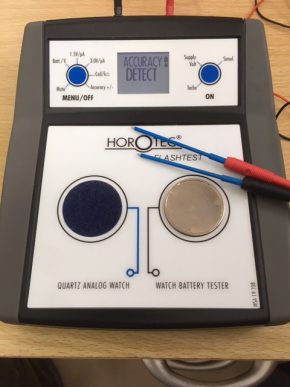

クオーツテスター

アトリエKOSCIではクォーツ時計も修理いたします。

クォーツ時計の消費電流や精度を測定する機械です。クォーツ時計のオーバーホールには欠かせません。

電池の残量、コイルの抵抗値、どのくらい電池が減ると時計が止まるか、等の測定も出来ます。

時計修理事例

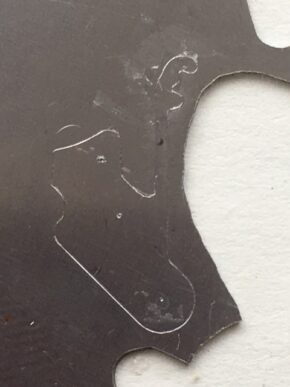

修理例1【裏押さえ別作】

リューズの押し引きがゆるくなってしまう不具合があります。原因は「裏押さえ」という部品が破損している場合が多いです。

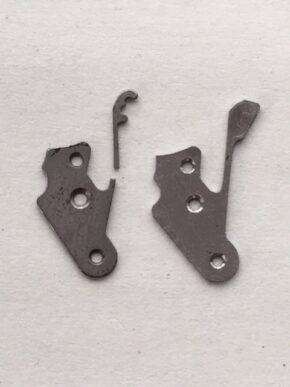

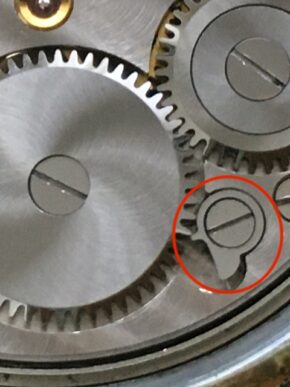

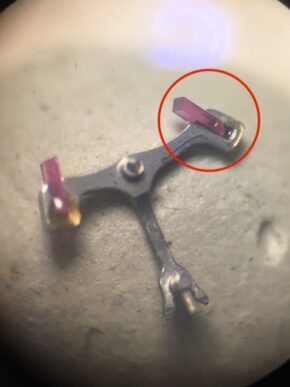

左の画像では裏押さえが赤い丸の部分(バネ性のある部分)で折れています。そのため、リューズの押し引きを伝える部品が規制されずゆるゆるになってしまいます。

交換用の裏押さえが入手できればいいのですが、アンティーク時計では部品が手に入らない場合も多く、その場合は裏押さえを別作します。

一枚の板から別作していきます。

別作する素材は、バネ性を持たせないといけないため、焼きの入る炭素鋼を使います。

おおよその型を取り、糸鋸、ヤスリ、ドリルなどを使い形を作っていきます。

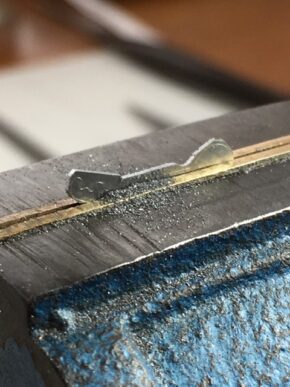

万力に素材を挟み、様々な形や大きさのヤスリで成形していきます。

おおまかな形が出来たところです。

裏押さえの位置を決める穴やネジの穴を開け、だいぶ形が整ってきました。

先端の部分は、最も肝心な部分であり、リューズの引き心地に直接影響するため、最後に形を作っていきます。

先端の部分を細い丸ヤスリで形作っているところです。

ムーブメントに取り付けて他の部品との兼ね合いを見ながら成形していきます。

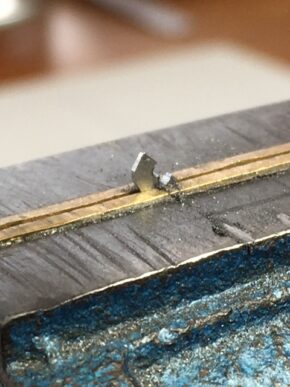

先端の部分がほぼ完成したところです。

バネの太さも重要で、細すぎても太すぎても良くありません。

裏押さえの形がほぼ完成したら、焼き入れをします。

バーナーで素材が赤くなるまで熱し、急激に油に浸けると焼きが入ります。画像は焼き入れ直後の状態です。

焼き入れした状態は硬くもろいので、このあと焼き戻しをしてバネ性を持たせます。

焼き戻しは、真鍮のプレートの上に部品を乗せ、真鍮プレートをアルコールランプで熱して行います。

色が鮮やかなブルーになるまで焼き戻すと、バネ性を持つ状態になります。

リューズの引き心地を良くするために、先端の接触部分の形を整え、最後に磨きます。実際に組み込んでリューズの引き押しを確認しながら最終微調整をします。

また、全体を面取りし、錆びないように表面を鏡面に磨きます。

完成し、組み上げたところです。

これでリューズの押し引きが問題なく出来るように改善しました。

修理例2【ゼンマイ終端修理】

ゼンマイ切れの修理です。

ゼンマイの終端(引っ掛けの部分)で切れて(折れて)いる場合、引っ掛けを付け直せばそのゼンマイはまだ使えます。

ゼンマイ全部を交換しても良いのですが、古い時計の場合、合うゼンマイがなかなかないため、入っていたゼンマイが合っていればそれを使う方が好ましいです。

折れている部分を整えて穴を開け、穴に合うリベットを旋盤で作り、そのリベットで引っ掛けを取り付けます

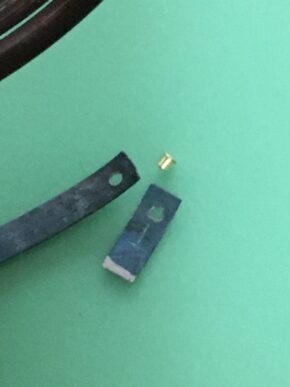

金色のものがリベットです。穴の大きさはこの時は直径0.5mmだったと思います。穴の大きさはゼンマイ幅の約1/3にします。それより大きくても小さくてもまた切れてしまう恐れがあります。

ポンス台でリベットを打ち込んでいるところです。

引っ掛けを取り付けたところです。

香箱にピッタリ納まるように引っ掛けは少し丸みを帯びさせ、主ゼンマイの方は少し内側に曲げます。そうしないと香箱に引っ掛かる部分が外れます。

今回は手巻きのゼンマイですが、アトリエKOSCIでは自動巻きのスリップ機能のあるゼンマイの終端修理もしています。

修理例3【コハゼバネ別作】

リューズを巻いてもゼンマイが巻き上がらない不具合でした。

原因は、コハゼのバネが折れてしまっているためでした。

コハゼは、ゼンマイの逆回転を防止するためのパーツで、コハゼバネによって規制されています。コハゼバネが折れているとゼンマイが逆回転してしまいゼンマイが巻き上がりません。

コハゼバネを別作しました。

右が折れていたコハゼバネ、左が別作したものです。

ゼンマイが逆回転しなくなり、問題なく巻き上げられるようになりました。

修理例4【天真別作】

天真の別作です。

天真とは、テンプの芯のことです。天真は非常に細いので時計に強い衝撃が加わると折れてしまいます。

天真が折れると、時計は完全に止まるか、テンプの振りが落ちて正確な時間を刻めなくなります。

画像が、ムーブメントから外したテンプ一式です。テンプの重みでヒゲゼンマイが変形しない場合は、このようにぶら下げてテンプの状態を見たり作業したりします。

修理はまず、テンプ一式を分解していきます。

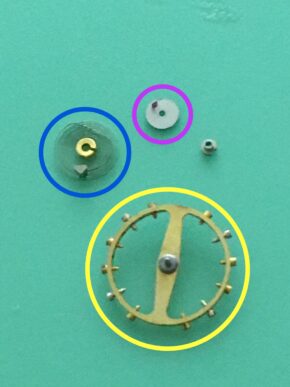

赤で囲んだパーツがテンプです。

次に、テンプのヒゲゼンマイ(青で囲んだ部分)と、振り座(紫で囲んだ部分)を外して、テンワと天真の状態(黄色で囲んだ部分)にします。

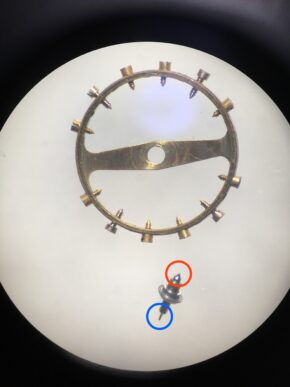

そして、テンワから天真を抜きます。赤で囲んだ方が折れていて、青で囲んだ方は折れていません。

天真を製作していきますが、素材として使うのは、折れたり曲がったりしづらい焼きの入った炭素鋼を使います。

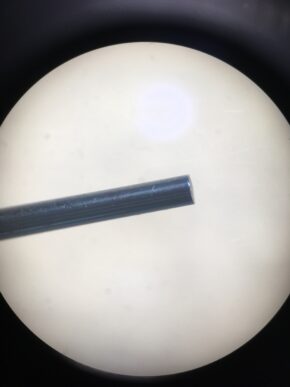

画像のような丸い棒から、旋盤で成形していきます。

少し削ったところです。

焼きの入った炭素鋼は超硬バイトでしか削れないので、超硬バイトで削ります。

時計旋盤では「手バイト」と言い、バイトを手で操作します。

削っている感触を手で感じ取りながら作業します。

ヒゲゼンマイや振り座を取り付ける部分は、マイクロメーターで測りながら成形していきます。

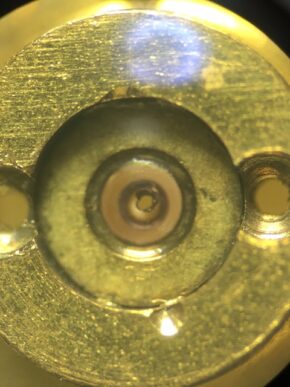

最も細い先端の部分(最も肝心な部分です)はマイクロメーターを使うと簡単に折れてしまうので、天真が入る穴石を当てて太さを決めます。

先端の部分はバーニッシャーや研磨剤を使って鏡面に磨きます。

ここまで成形できたら、ここで折って、逆向きに旋盤にセットして、今度は反対側を成形していきます。

下が折れていた天真、上が製作した天真です。

天真が完成したら、振り付けと言いますがいろいろな調整をしながら組み上げていきます。

画像はテンワの重みに偏りがないかを見ています。

片重り取りと言い、偏りがあればチラネジで調整します。

ヒゲゼンマイを取り付ける前に、問題なくスムーズに回転するかチェックしているところです。

テンプ一式を組み、ムーブメントに組み込んで、ヒゲゼンマイ調整、片振り調整、歩度調整を行えば完成です。

修理例5【穴石交換】

時計を立姿勢にすると止まる不具合でした。

原因は、天真の穴石の穴の部分が欠けて穴が広がっているためでした。穴が大きいために天真がブレて、姿勢によってはテンプが止まりました。

穴石はルビーですが、古い時計では欠けていることがよくあります。

天真の太さに合う穴石に交換しました。

穴石を取り付けるのは穴石調整器で行います。

テンプの動きが安定し、立姿勢にしても止まらなくなりました。

修理例6【ツメ石をシェラックで固定】

テンプの動きが不安定な不具合でした。

原因は、アンクルのツメ石がズレているために、ガンギ車の力がアンクルにうまく伝わっていなかったためでした。

ツメ石はシェラックという琥珀色の樹脂で固定されていますが、そのシェラックが取れたためにツメ石がズレてしまっていました。

左側のツメ石にはシェラックが付いていて固定されていますが、右側のツメ石のシェラックは取れてしまっています。

修理は、まずツメ石をガンギ歯との喰い合いを見てちょうどいい位置に調整し、その位置でツメ石をシェラックで固定します。

シェラックで固定したところです。

シェラックは約70〜100度で溶けて柔らかくなりますので、その位の温度にした金属の上で作業します。温度が高くなり過ぎるとシェラックが焦げてしまいますので注意が必要です。

ツメ石がちょうどいい位置で固定され、テンプの動きが安定しました。

修理例7【巻真別作】

全パーツ画像の添付

アトリエKOSCIでは、オーバーホールをご依頼いただきましたら、完成した際に、全パーツを分解した画像を添付してお送りしております。

高画質の画像にしておりますので、お持ちの時計がどのようなパーツから構成されているか、詳しくご鑑賞いただけます。

アトリエの風景

木漏れ日が心地よい静かな部屋で、ひとつひとつ丁寧に修理しています。